中国幅员辽阔,各地风貌各异,物产不同。因此,中原王朝与周边的部族有着长期的物资交流与商业往来。据《左传》记载,周灵王三年(前569)晋悼公便实行“和戎”政策,以货物换取“戎狄”的土地。西汉与南越赵佗开设“关市”,东汉与鲜卑建立“互市”,隋唐之际,“常交戎夷,通其贸易”。之后燕云十六州等地的失去放大了宋与辽、西夏、金以及蒙古等国家农耕与游牧的经济差异,榷场由是开启。

“榷”,本意为独木桥,衍生为国家专卖,独获其利之义,算是其在新的历史情景下一种新的特殊形态。

榷场的建立与管理

宋朝初年,沿袭了五代以来与契丹的“缘边贸易”。太平兴国二年(977),宋太宗下旨在“镇、易、雄、霸、沧州各置榷务辇香药、犀、象及茶与辽交易”。赵光义初期拥有大志,榷场因此在短短三年后被废置。然而,北伐的持续失利挫败了他的信心,因此在淳化二年(991),又“令雄、霸州、静戎军、代州雁门砦置榷置如旧制”。此后宋辽间的榷场虽断断续续,但“终仁宗、英宗之世……互市不绝”。河北四榷司,即雄州、霸州、静戎军(后名安肃军)和威虏军(后名广信军)是北宋时期同时并存的、地理位置相对比较集中的贸易地点。需要说明的是,辽自身也和北方接壤的部族国家搞互市:

“征商之法,则自太祖置羊城于炭山北,起榷务以通诸道市易……雄州、高昌、渤海亦立互市,以通南宋、西北诸部、高丽之货。”

宋与西夏的榷场,则设立在保安军、镇戎军一带。面对西南少数民族,宋还设立了类似于榷场的博易场,以横山寨、永平寨、钦州三大博易场最为出名。

绍兴和议后,宋金以淮河为界,互开榷场:

“(绍兴)十二年,盱眙军置榷场官监,与北商博易,淮西、京西、陕西榷场亦如之。”

至于金,则有泗州场、寿州场、密州胶西场等十二个榷场,其中,又以盱眙军场和泗州场最为繁盛,地位不逊于泉州。双方同样因为战和时兴时废,最后一次复置榷场,是泰和八年(1208)的“嘉定和议”,持续直至金亡。宋蒙灭金后,双方再在襄、汉间设立互市。忽必烈即位后,同样在颍州、涟水、光化军三地建立榷场,直至宋亦灭亡。可以说,唐朝覆灭到元之间这山河破碎的近三百年里,东亚地区形成了一个小型的“国际市场”。组成它的榷场们坐落于各政权的接壤地带,以享交通与政治之利,但同时又受困于时局战和。

榷场不仅仅是经济行为,更是两国之间的政治行为。《金史·食货志》中明确写其定位是“与敌国互市之所也”,因此,榷场通常直接受到政府的控制。北宋时,榷场由沿边经略安抚司和转运使负责管理,所在州的州军负责治安,此外,还会有朝廷派来的特使“往来提点”。官营的贸易直接由中央财政垫付本钱,并对盈亏进行审核与赏罚。南宋的管理制度进一步丰富,最终形成了总领为首,措置官协同,主管官管理具体贸易的体制。除了官营贸易,民间商人也可以进入榷场,但是他们必须有官府发放“公据”作为凭证才能进入。其中,百贯以上为大商,以下为小商(也叫大客小客)。前者须“以货呈主管官,牙人往来评议,毋得相见(对方它国商户)”,后者则“留其货之半在场,以其半赴泗州榷场博易”。这便是说,他们要先将一部分货物留在宋国境内,把另一半售出后,再返回宋境拿走复去销售剩余的货物,以防止携货潜逃。大商小商需要结甲互保,并以“五厘息钱”收税入官,即税率为5%,以获得来自官场颁发的税引,也叫官引。至于牙人,则也要结保,并以随身木牌表明身份。有一系列规章约束他们“不得高招价例,赊卖货物,拖延留滞客旅”等。而那些不经榷场,自行走私的民间商人,则被置以严格打击,刑罚无非稍有轻有重而已。但是,由于榷场所提供的物资吞吐量远远不够百姓们的生活需求,私市获利颇丰,走私的小商贩“肆意往来,所在无复禁止”,“两淮间多私相贸易之弊”。他们的行为有时可能会引发外交纷争,然而,各国总体上都基本维持了谨慎克制的态度。譬如大中祥符五年(1012),宋国官员就上报说,北方客商私贩货物,却被瀛洲百姓恐吓,“即潜行厚赂而免”。宋真宗就下诏把勒索的钱财交还北商,吩咐其之后应前往榷场交易。大定十三年(1173)正月,金国方面也有南客车俊等人因榷场贸易,误犯边界,本按照律当斩,但金世宗却下令免罪发还,还叮嘱说“毋令彼国知之,恐复治其罪”。

无论宋辽金夏展鹏配资,各国采取相同态度与立场的原因,一部分是出于对财政的维护。对于宋来说:

“盖祖宗对赐予之费,皆出于榷场岁得之息,取之于虏而后以予虏,中国初无毫发损也。”

意思是说,榷场的收益,可以补足对外岁币的支出,缓解财政压力。而至于交易对手,也都能从国际分工与贸易中得到好处。《金史·食货志》中便记载说,仅泗州榷场,便“大定间(1161-1189年),岁获五万三千四百六十七贯,承安元年(1196)增为十万七千八百九十三贯六百五十三文”,所获尚且不乏巨量的新茶,水果,犀象丹砂之类的岁供。因此,榷场的设立本身就可以被当作一种奖赏,譬如康定元年(1040),宋仁宗就对河湟蕃族许诺说,如果愿意帮助北宋讨伐西夏——

“有功,则加以王爵,置榷场,许市易羊马,以通财货。”

而在另一方面,榷场又成为各国心知肚明,不约而同刺探敌方情报的重要平台。所谓“雄州开东南便门,多纳燕京左右奸细等人”。不独此一地,所有的榷场,都有各国间谍,和被政府收买的消息商人往来其间。宋甚至有专门的机构,用来鉴定所呈情报的真伪。

古典时代的贸易交换

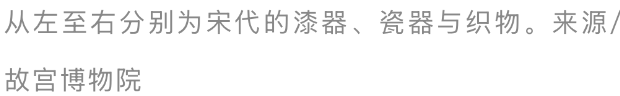

榷场之中,各国的出口皆有固定的特产品类。宋辽之间,茶、药材、粮食、布帛、漆器、瓷器和香药、犀、象等舶来品,而辽则主要出产羊、橐驼、皮革、毛毡、盐等。宋金之间,宋主要出口茶叶、丝织品、布帛、象牙、犀牛角、各种果品生姜、陈皮、乳香、檀香等,金主要出口皮革、食盐、珠宝玉器,人参、松子、北绫、北绢、药材等。宋夏之间,宋主要出口缯,布、罗、绮、香药、瓷、漆器、姜、桂等,西夏主要出口驼、马、牛、羊、玉毡毯、甘草、蜜蜡、麝脐、毛褐,羚羊角等。宋与西北吐蕃、回鹘之间,宋则主要出口茶、绢、帛等,后者则出口马匹。总体来说,宋主要出产茶药及各色手工制品,而周边国家则以提供农牧矿产为主。这些出口商品的物价,甚至会有政府来进行管理,以防过大的波动。而这份清单不仅仅是由各地的生产水平和地理环境所决定,也往往是出于战略和国家安全考虑。

早在唐代,就有对高级纺织品及金铁等物产不得与诸蕃互市的禁令。宋沿袭了唐的立法,并对范围和刑罚进行了些许调整:

“诸称‘禁物’者,榷货同;称‘榷货’者,谓盐、矾、茶、乳香、酒、曲、铜、铅、锡、铜矿、鍮石。”

不过它们不完全是违禁品,比如宋太宗为表简朴,就曾下令“其销金、泥金、真珠装缀衣服,除命妇许服外,余人并禁”,于是官员也向辽国通知了新的违禁品。但是,绝大多数的禁令,都是为了防止战略物资、国内情报与生产技术的流出,导致敌国实力的增强,危害本国安全。

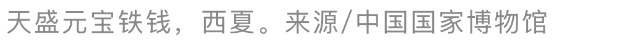

值得注意的是,尽管此时货币经济并不发达,金属钱币本身也更多作为商品出售,和其他产品的“以物换物”差别不大,但在公元十到十三世纪的东亚小型国际市场中,仍然出现了性质近似于“汇率”或货币主权的经济现象。由于金国缺少铜矿,需要南宋的铜钱以便促进市场流通,因此采取“短陌制”,即由宋的一百铜钱为一陌变为几十铜钱为一陌。“若钱宝则有甚焉,盖对境例用短钱,南客以一缗过淮,则为数缗之用。”这就相当于金对宋的“汇率”贬值,同样的铜币到达金国境内,更加值钱,因此宋商不顾国内的禁铜令,争相跑到金进行铜币贸易,“虽死不顾”。而由于各国经济联系紧密,往往能牵一发而动全身。西夏便受到了“无妄之灾”。它也需要宋的铜钱与铁钱作为矿物的来源——在古代,由于冶炼和锻造技术落后,人们有时直接使用铜币作为金属原料的成本,甚至可以为再加工后的利润所抵消。北宋张方平在《论钱禁铜法》里说,“销熔十钱,得精铜一两,造作器物,获利五倍。”南宋李焘也说,“销钱以为器者,利至于十倍。”这说明即便是大量向周边出口铜钱,资源相对丰富的宋国境内,将铜币直接再锻为各种器皿,也是桩暴利的买卖。然而,由于西夏与南宋并不接壤,国收购相当于还要被迫缴纳一笔“流转税”:金人通过操纵货币流入量,使得铜钱“价辄倍增,商人苦之。”因此,为了勉强保证货币独立性,西夏便在贸易中选择了第三方的南宋川绢,而非金国的河北绢充当金夏贸易的一般等价物。可以说,即便在生产力落后的时代,古人的财经观念还是相对先进的。

“以我无用易彼有用”是各国贸易的核心原则。为了保持相对先进的生产力,宋政府严格限制技术外流,专门对榷场的书籍等文化品的交易做出限制:

“诸榷场除九经疏外,若卖余书与北客,及诸人私卖与化外人书者,并徒三年,引致者减一等,皆配邻州本城,情重者配千里。许人告捕给赏。著为令。”

其他国家也知晓宋需要马匹作为战略资源,因此同样严格制止出口。辽严令禁止“鬻马于宋夏界”,“每擒获鬻马出界人,皆戮之,远配其家”。金同样下诏说“诏禁卖马入外境,但至界欲卖而为所捕即论死”。这迫使宋不得不以更加严酷的方式避免战马的流出,甚至到了“诏京西、湖北商人以牛马负茶出境者罪死”的地步。

“与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”

虽有管制,但是贸易和和平总是紧密相联。如果能通过贸易交换,而非战争劫掠,就可以实现物资交换,那么边疆的相对和平便是可以预期的了。此外,榷场贸易很明显地促进了地方经济和产业发展,带动了周边城镇的繁荣与人口滋长。在宋代这样一个战和不定,地区分裂的时代里,榷场成为多方继续文化交流与强化经济联系的通道。

参考文献

1、刘建丽:《宋代吐蕃的商业贸易》,《西北师大学报》(社会科学版)1999年。

2、霍贺:《浅析宋代的对外贸易》,《青海社会科学》2006年。

3、陈大为:《论夏宋贸易对北宋的影响》,《开封大学学报》2006年。

4、杨文:《北宋在河湟地区的官营榷场贸易及土地买卖政策》,《青海民族大学学报》(社会科学版)2010年。

5、曹小波:《论南宋与金对峙时期淮河下游的榷场贸易》,《南昌教育学院学报》2011年。

6、倪彬:《“敌国”互市之“厉禁”——两宋榷场相关法律、法规浅析》,《宁夏社会科学》2013年。

7、冯金忠:《榷场的历史考察——兼论西夏榷场使的制度来源》,《宁夏社会科学》2013年。

8、汪树穹:《宋代边境贸易法律规制述略》,《湖北警官学院学报》2013年。

9、张重艳:《北宋对辽榷场置废及位置考》,《宁夏社会科学》2013年。

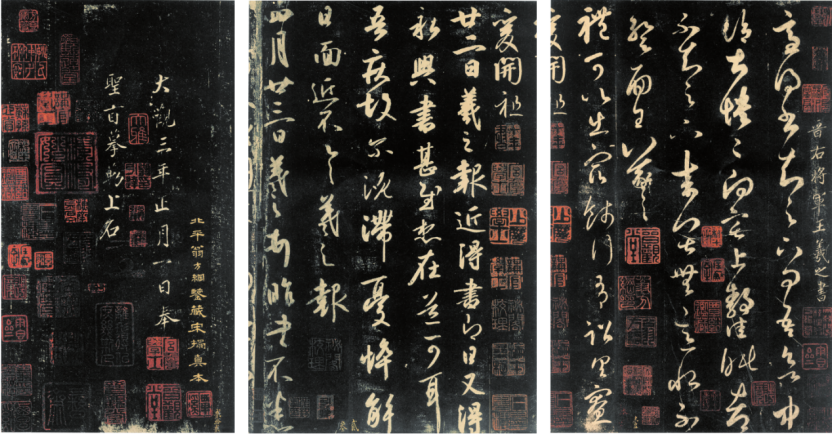

10、段莹:《南宋榷场与书画回流》,《故宫博物院院刊》2016年。

11、王文兵:《宋代商人非制度化行为分析》,《中州学刊》2017年。

12、杨帆:《北宋雄州榷场初探》,《廊坊师范学院学报》(社会科学版)2018年。

13、张振岳:《宋代“限书令”与“华尊夷贱”观念的变化》,《重庆交通大学学报》(社会科学版)2018年。

14、王明前:《青白盐与党项马——西夏、北宋经济战场的博弈》,《南京晓庄学院学报》2020年。

15、任豪杰:《论北宋崇文抑武政策对外交的影响》,《佳木斯职业学院学报》2021年。

16、刘锶:《密州胶西榷场探讨》,《现代商贸工业》2021年。

17、张玉海:《和而不同:制度史视域下的西夏榷场体制》,《河北学刊》2022年。

18、曹雪斐:《试论北宋与辽国的霸州榷场贸易》,《今古文创》2022年。

19、孙小鹏、范霄鹏:《市场贸易对边境城镇发展的影响研究——以北宋河北榷场为例》,《古建园林技术》2023年。

20、李叶宏、邹清华:《北宋与少数民族政权“互市”法律论析》,《商洛学院学报》2023年。

21、王文琛:《宋金榷场三论》展鹏配资,《内江师范学院学报》2024年。

启运配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。